![]()

张律师欢迎您的访问。

论语孔子原版 论语中英法文对照版 论语朱熹版 论语禅解版 论语拼音版

匡鹏飞:《论语》郑玄与朱熹解释之比较

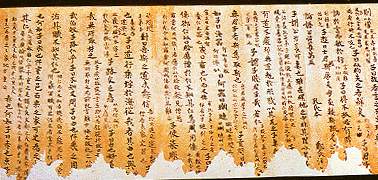

唐代写本郑玄注《论语》(残页)

【内容提要】郑玄和朱熹是汉代和宋代经典解释的代表性人物。本文从解释观、解释方法和解释内容三个方面对《论语》郑玄和朱熹的解释作了比较,认为他们不同的解释观是决定两者对《论语》作出不同解释的根本原因,而二人不同的解释观又产生于各自时代的不同学术思想,从而建立了中国经典解释学和中国传统学术史之间的紧密联系。

【关键词】《论语》/郑玄/朱熹/经典解释/解释观

在中国经典解释学的发展史中,郑玄和朱熹堪称两位里程碑式的人物。他们分别是汉代经学和宋朝理学的集大成者,各自代表了汉、宋两个时期经典解释的学术水平。因此,将他们对同一部经典著作的解释加以比较,不仅有助于我们了解这两个时代不同的解释特点,还能使我们从中大致地看出中国经典解释学的发展轨迹,同时,也为全面地评价和比较郑玄与朱熹这两位大师的经典解释乃至汉、宋两代的经典解释打下一个基础。本文即通过近人程树德编撰的《论语集释》(注:程树德:《论语集释》,北京,中华书局1997年。)中何晏《论语集解》所引的郑注和朱熹《论语集注》的内容,来比较郑、朱在对《论语》的解释中所体现出来的不同特点。

一、郑玄和朱熹解释观的比较

解释观是解释者对解释活动的目的、意义和对象的根本看法,它指导着解释者的解释实践,从根本上决定着解释者的解释结果。郑玄和朱熹在经典解释上的种种差异,归根到底是由于二人生长的不同时代的学术环境带来的两人解释观的不同所造成的。

两汉时期的学术主流是经学。西汉初年的统治者实行修养生息的政策,在思想上崇尚黄老之学,推行“无为之治”。这种治国方针适应了当时特定的政治、经济、文化的需要,在汉初出现了“文景之治”的繁荣景象。到汉武帝时期,随着政治的高度统一和经济的极大发展,统治者已不再满足于“清静无为”的治国思想,新的封建大一统的政治局面需要新的政治哲学。于是,经过一段时间的斗争和酝酿,“罢黜百家,独尊儒术”的运动兴起了。儒家论著被立为官学,视作“经典”,成为建立统治思想的工具,经学由是而生。“儒家是以卫道救世为使命的,立其经为官学,就是为社会政治确立合法依据,故把经当作经世致用的法宝,便是题中应有之义。西汉今文经是应运而生的官方经学,它最早也最直接体现这一基本功能。”(注:陈少明:《汉宋学术与现代思想》,广州,广东教育出版社1998年,第19页。)今文经学的注经活动以宣扬“君权神授”、“天人感应”的学说,维护儒家统治思想的权威性为宗旨,从服务现实政治的需要出发,着重阐发经文的“微言大义”。经世致用的功利性目的,导致了在经典原意与现实需要对不上号时,他们难免任意曲解经意,大搞穿凿附会。到西汉末年,今文经学更是与谶纬迷信思想相呼应,加剧了学术思想上的混乱。随着非当权统治者对今文经学不满程度的逐渐加深,以古文经籍的陆续发现为契机,古文经学产生并发展起来。古文学派反对今文学派对经典本意的随意篡改,以对语言文字的考释和训诂为突破口,注重对蕴藏着远古政治经验的典章制度、人物事件的考辨,以一种客观、求实的态度按照字义来解释经文,力求准确地把握经文的本意,体现出了一种与今文经学相反的朴实的作风。“独尊儒术”在客观上造成了经学大盛,经注蜂出的学术繁荣局面。而今古文经学的激烈斗争也促进了学术的深入和发展。以地方豪强为核心建立起来的东汉政权为了巩固统治,调和统治阶级内部矛盾,从一开始就对今古文经学采取了兼收并蓄的态度。东汉后期,皇室暗弱,宦官专权,今古文学家的政治利益渐趋一致。这些都促成了今古文学派拆除藩篱,逐渐合流,在经学领域出现了一大批打破壁垒,精研各经的“通儒”。郑玄出生于东汉末年,受时代学术空气的影响,他不仅深得古文学派的精髓,又能超脱派别之见,兼采今文学派的优长,把今古文融为一体,“括囊大典,网罗众说,删裁繁芜,刊改漏失”(《后汉书·张曹郑列传》),遍注群经。他继承古文学派的求实学风,不尚空论,又吸取今文学派的经世精神,以“礼”注经,而前者尤甚。这样,他就形成了以“述先圣之元(原)意”(《后汉书·张曹郑列传》)为解释目的,以语言文字、名物制度为解释对象的经典解释观。

理学萌芽于中晚唐的韩愈、李翱,经北宋五子,到南宋朱熹而集其大成。南北朝以来,佛教在社会上有着广泛的影响,至唐朝中期已呈泛滥趋势。韩愈从维护民族文化的立场出发,坚决排斥佛教,力主恢复“道统”,抬高孟子地位,尊崇《大学》思想,开宋代理学之先河。有宋一代,国势衰减,外患频仍,自建国之初就缺乏新兴的开国气象。处于这样的时代中的宋代士人,只得放弃“外王”理想,高扬“内圣”路线。在“儒门淡薄,收拾不住,皆归释氏”(陈善《扪虱新话》)的情况下,儒家学者决心复兴儒学,建立新的儒学体系,恢复儒教正统地位,再倡儒家伦理道德,以重温昔日的“圣人气象”。而这正承续了韩愈、李翱等发起的由斥佛而援佛入儒的思潮,顺应了儒、释、道逐渐归一的历史趋势。宋代理学家针对儒家哲学学说向来缺乏严密的体系性的不足对儒学进行了改造,以儒家伦理思想为核心,“以释道的宇宙论、认识论的理论成果为领域和材料,再建孔孟传统”(注:李泽厚:《中国思想史论》,合肥,安徽文艺出版社1999年,上册,第225页。)。另外,自唐代韩愈等开疑经改经之风,至宋代已发展成为一反汉唐训诂传统,把经书作为寻求“义理”材料的新的学术风气。理学家们从儒家经典中挖掘不为汉唐注疏家注意的思想资料,用新的眼光去加以重新解释,以适应当时的时代精神。朱熹生长在这样的时代之中,他继承了二程的理学思想并在与象山心学的论争中对它有了进一步的发展。朱熹理学思想的核心是“理”,他要穷的“理”,既是万事万物得以化生的精神本体,又是一切事物存在与运动的规律,但其实质还是归于封建道德伦理的准则。朱熹反对“汉儒一向寻求训诂,更不着圣人意思”(《朱子语类》卷一一三)的解释模式。他认为“道之体用,盈于天地之间。古先圣人既深得之,而虑后世之不能达此,于是立言垂教,自本至末”(《朱文公文集》卷六十),既然“道”,也就是“理”都包藏在“圣贤之书”中,他阅读和解释经典的目的便是“参以往训之旨,反复推穷,以求其理之所在。使吾方寸之间,虚明洞彻,无毫发之不尽,然后意诚心正身修而推以治人,无往而不得其正者”(《朱文公文集》卷六十一),即体察和揭示圣人的思想,从而借经以通理,然后推己而及人,由此树立人们的行为规范。这就决定了他的解释对象是圣人在经典著作中所表达和体现出来的“道之体用”、“理之精蕴”,而对于词句、文意的解释只是其解释活动进入揭示“圣人之心”阶段的基础和前提。

汉代今古文经学和宋代理学,前两者分别强调经世和考据,后者则着重义理。汉代学者(尤其是古文学派)治经,目的是树立经书的权威,还原经典的本意;宋代学者治经,目的是恢复儒学正统地位,整顿封建纲常秩序。汉学崇尚考据,讲求实证精神,其经典解释主要为语言解释;宋学讲究领悟,宣扬“六经皆我注脚”(《陆九渊集》),其经典解释已发展为心理解释。郑玄和朱熹在各自的时代学术环境的影响下,结合自己的成长和学习经历,分别形成了不同的解释观。

请看下面的一个例子:

例1 子在川上,曰:“逝者如斯夫!不舍昼夜。”(《论语·子罕》(注:以下只标例句所出自的《论语》的章名。))

[集解]郑曰:“逝,往也,言凡往者如川之流也。”

[集注]天地之化,往者过,来者续,无一息之停,乃道体之本然也。然其可指而易见者莫如川流,故于此发以示人,欲学者时时省察而无毫发之间断也。

在对这一句话的解释中,郑玄首先解释“逝”这个词的意思,然后对全句的大意用比较精炼的语言作了一个概括式的串讲,很明显,他解释的着眼点在对原文文意的理解上,他所做的工作就是“述先圣之元意”;朱熹的解释则是站在本体论的高度上去体察孔子这句话之中所包蕴的哲学思想及它带给人们的启示,因而他解释的着眼点不仅仅是字、词、句的解释,更重要的是通过圣人之言去“穷究天理”、“格物致知”。

从以上的简要分析比较中我们可以看出,郑玄和朱熹在解释观上有着较大的差异,这个差异具体体现在两人的解释目的和解释对象的不同上。这两种解释观都清晰地打上了各自时代的烙印,而它们之间的差异正是造成两人不同解释特点的根本原因。

二、郑玄和朱熹解释方法的比较

对于郑玄和朱熹解释方法的比较,可以从两个层次上进行。一是从方法论上来比较,二是从具体方法上来比较。前者的差异来自于解释观的不同,后者的区别则是由前者的不同造成的。

(一)方法论的比较

郑、朱二人的解释方法论既与他们各自的解释观有关联,同时又决定着他们在解释经典活动中具体方法的运用。只有首先从方法论的层面来进行探讨,才能更好地探察和理解他们具体运用的解释方法。请看下例:

例2 子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”(《学而》)

[集解](注:本句《集解》中还有其他人的解释,本文只引郑注,下同。)郑曰:“乐,谓志于道,不以贫为忧苦。”

[集注]谄,卑屈也。骄,矜肆也。常人溺于贫富之中,而不知所以自守,故必有二者之病。无谄无骄,则知自守矣,而未能超乎贫富之外也。凡曰可者,仅可而有未尽之辞也。乐则心广体胖而忘其贫,好礼则安处善,乐循理,亦不自知其富矣。子贡货殖,盖先贫后富,而尝用力于自守者,故以此为问。而夫子答之如此,盖许其所已能而勉其所未至也。

例2的这一段文字,语言比较浅显,郑玄从“述先圣之元意”的目的出发,紧紧地抓住一个关键词“乐”,用随文释义的方法,道出它在此处的具体意义,从而使读者能更好地领会孔子说这句话的意思。郑玄的解释一般来说都是在语言层面的解释,他自觉地实践着古文经学准确把握经典本义的解释原则,把“稽考情实”作为其主要工作和解释方法的总的指导思想。他在解释经典时所灵活采用的各种具体方式方法,都是服从于这个总的思想的。因此,通过“稽考情实”而作出语言解释,是郑玄解释经典的基本思路和特定程序,具有方法论的意义。

同一段经文,同样浅显的文意,朱熹的解释却不惜笔墨,洋洋洒洒,内容大大多于郑注。他在例行公事般地先解释两个词之后,紧接着的一句话不能不引起我们的注意:“常人溺于贫富之中,而不知所以自守,故必有二者之病。”很显然,这句话与经文的文意并没有直接的关系,那么这句话是否多余?稍加思索便不难发现,这句话是正确理解原文的一个知识上的准备。这句话朱熹又是从何而来的?原来,朱熹在阅读原文时,第一步工作就是唤醒自己的知觉定势,调动自己的主观能动性,形成一种前理解和心理期待,从而激活先存的心灵状态,以此为基础,再去体验经文的意义,形成自己的理解。本句朱注的内容真实地记载下来了他在解释活动中的心理轨迹及其运用唤醒体验的理解和解释方法的全过程,从“凡曰可者”以后就都是朱熹对本句唤醒后的体验。可见,朱熹“唤醒体验”的心理解释的方法指导着他的解释实践,并成为他解释活动总的方法论。

郑玄和朱熹正是在其不同的方法论的指导和支配之下,才在具体方法的运用上显示出了不同的特点。

(二)具体方法的比较

在具体方法的运用上,他们在解释词语时,都能综合运用传统训诂学中的形训、声训和义训的方法。本文对此不作具体讨论。除此之外,他们在解释词句的方法的运用上,显示出了一些不同的特色。

郑玄立足于“稽考情实”的思想,在解释实践中形成了最具个人特色并相区别于朱熹的解释方法——随文释义。这是一种根据语境来解释词义的方法。词语的意义既有抽象性、概括性,又有具体性和灵活性,当词进入了特定的语境之中,其意义通常是具体的、灵活的,这就是郑玄随文释义方法的语言学理论基础。郑玄“稽考情实”的宗旨,反映了他对词义性质的两重性已有一定的认识。虽然这种解释方式并非郑玄首创,但同前人相比,郑玄对它的运用更自觉、更普遍、更得心应手。这种方法在他的手中才得以完善和成熟。如前举例2中,郑玄把“乐”释为“志于道”,就是他运用这种解释方法的结果。又如《泰伯》中有一句:“曾子言曰:‘……君子所贵乎道有三:动容貌,斯远暴慢矣,……’”对于这句话中的“道”,郑玄根据上下文,作出了较为明确而合理的解释:“此道,谓礼也”。从“此道”这两个字,我们不难看出,他解释的是在这句话中出现的“道”这个词的临时义,而不是其基本义,体现了他解释方法的灵活性。同样是这句话,朱熹则没有单独把“道”提出来解释。由于他理学思想的核心是“理”,也就是“道”,其中包括所谓的世界的本体和支配世界的法则,因而他以“道”释“道”,并把这种解释直接体现在对全句意义的讲解之中:“言道虽无所不在,然君子所重者在此三事而已……”这就带上了一定的主观主义色彩,打上了理学的烙印,和郑玄较为客观的“随文释义”的方法大相径庭。

另外,郑玄的“名物训诂”和“知人论世”的解释方法也有一定的特色,这既是他对古文经学解释传统的有效继承和发扬光大,同时正是因为他的发扬光大,使这两种方法为后代学者纷纷仿效,朱熹也不例外。在这两种方法上郑、朱具有一致性。当然,“随文释义”的方法也在后代被广泛运用,只是在朱熹身上体现得少一些。

朱熹除了和郑玄相同的解释方法以外,还有许多独具个人特色的解释方法。归纳起来,他不同于郑玄的方法主要有以下三种。

1.视界融合。这是最能体现朱熹心理解释指导思想的解释方法。他的解释活动是与理解活动紧密联系在一起的。他阅读之前,往往从自己的文化视界出发,形成一种心理期待。然后怀着被唤醒的心灵去体验圣人之心,把自己的期待视野同圣人言语世界所体现出的心理状态和思维活动相融合,形成自己的理解。这是一个既不同于前者也相异于后者的第三个世界——理解的世界。最后,把自己的理解诉诸笔端,形成解释。这是朱熹的一个具有创造性和最具个人特色的解释方法。前面所举的例2中朱熹的解释就是这种方法的一个最好的注脚。

2.对比解释。朱熹的心理解释,还体现在他能对输入头脑中的文本的语言信息根据自己的理解进行重新编码,然后以一种更符合和贴近圣人之心、更容易理解的对比的排列方式输出,落实在他的解释之中。例如:

例3 冉子与之粟五秉。子曰:“赤之适齐也,乘肥马,衣轻裘。吾闻之也:君子周急不继富。”(《雍也》)

[集解]郑曰:“非冉有与之太多。”

[集注]乘肥马衣轻裘,言其富也。急,穷迫也。周者,补不足。继者,续有余。

本例中,郑注只有一句话,点明了孔子的话中之话。而朱熹却别出心裁地作出了较为精彩的解释。按常理,在一个解释单位内,一般人都是依照词语出现的前后次序来进行解释。但是他这次却打破常规,将“急”提到“周”之前来解释。这一小小的次序调整很容易为人所忽视,但它恰恰表现了朱熹解释这句话时煞费的苦心。因为对前面一句话的解释,他的结论是“言其富也”,而在本句中“急”和“富”的意思是相反的,所以他紧接着先解释“急”:急,穷迫也。恰好“周”和后面还要解释的“继”在语义上又有反义关系,因而他再来解释“周”,以便和“继”放在一起。这一小小的调整,便形成了两组反义词的对比解释,其结果不仅使读者能准确地理解“周”和“继”在具有共同义素的情况下经过“析言”后的细微反义关系,而且能更深刻地领会孔子“非冉有与之太多”的原因。

3.引用旧书。前人特别是清代学者总是过分地注意朱熹的经典解释之中带有主观臆断的唯心成分,而对他的解释不屑一顾,大加攻击。其实这是有失偏颇的。朱熹的解释之中也常常能体现出一些求实的精神。比如,他能广泛地引用经典和故训来进行解释。只是由于宋代理学思想占统治地位,“当时风气不尚考据”(注:程树德:《论语集释》,北京,中华书局1997年,《凡例》第八条。),所以朱熹主要的解释方法是心理解释。他引用旧书的情况实际上也不少。随便举一例:

例4 ……侍食于君,君祭,先饭。(《乡党》)

[集解]郑曰:“于君祭,则先饭矣,若为君尝食然。”

[集注]《周礼》:“王日一举,膳夫授祭品尝食,王乃食。”故侍食者,君祭,则己不祭而先饭,若为君尝食然,不敢当客礼也。

郑玄对原文中的“先饭”的礼节做了一点较简略的注解,而朱熹则在郑注基础之上,先引用《周礼》上的一句话来说明,然后作出较为详细的解释。

朱熹在引用故训的说明时,不仅能辨别其中优劣,对于那些分不清是否准确的旧注,还体现出了一种阙疑的精神,前者如:

例5 子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?”(《述而》)

[集注]识,记也。默识,谓不言而存诸心也。一说识,知也,不言而心也。前说近是。……

后者如:

例6 子禽问于子贡曰:“夫子至于是邦也,必闻其政。求之与?抑与之与?”子贡曰:“夫子温、良、恭、俭、让以得之。夫子之求之也,其诸异乎人之求之与?”(《学而》)

[集注]子禽姓陈名亢,子贡姓端木名赐,皆孔子弟子。或曰:“亢,子贡弟子。”未知熟是。抑,反语词。

三、郑玄和朱熹解释内容的比较

郑、朱解释对象的不同决定了他们的解释所包括的内容必然有所区别。字、词、句的解释,包括名物训诂,考求史实等,是进一步开展解释的基础,因而这是他们解释内容的相同方面。除此之外,两人都有对方没有涉及或涉及甚少的方面。

从郑玄来说,有两点和朱熹不太一样。一是郑玄往往在解释中进行词语的考释工作。这是朱熹基本没有涉及过的领域。郑玄的这个特点,在《论语集释》中虽然体现得不是很明显,但毕竟还是有所体现。例如在《季氏》中有一句“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。”《集解》引郑注:“萧萧言肃也。墙,谓屏也。君臣相见之礼,至屏而加肃敬焉,是以谓之萧墙。后季氏家臣杨虎果囚季桓子。”这便是对“萧墙”这个词语的造词理据进行考释。二是郑玄解释内容的重点和核心放在了对句意的揭示上,他既致力于语言解释,解释了文本的语言意义,又不囿于语言解释,往往能揭示出言外之意,话中之话。朱熹虽然也有对句意的揭示,但那种解释已融入他自己的心理体验,打上了主观的烙印。郑玄则仍是从“稽考情实”出发,力图客观地道出文本的原意,他在揭示句意方面,主要做了以下四种工作。

1.从整体上对句意进行概括式的提炼。如前面举的例3中郑曰:“非冉有与之太多。”就是对整句话的言外之意进行概括。

2.揭示言语的内在逻辑。如:

例7 子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

[集解]郑曰:“无求安饱,学者之志有所不暇也。”

本例中,郑玄解释了孔子由“君子食无求饱,居无求安”推出“可谓好学”的内在逻辑,即:因为学者之志专注于学习,所以无暇顾及安饱,所以无求安饱,“可谓好学也已”。

3.揭示说话人的谈话动机和心理状态。如前面的例6,郑注为:“……亢怪孔子所至之邦必与闻其国政,求以得之耶?抑人君自愿与之为治耶?”这就是揭示了子禽(即陈亢)问这句话的原因是他对孔子每到一个国家必参与其政事感到奇怪,他想知道是孔子自己求的君主,还是君主请的他。

4.请清本义并指明喻义。如对《八佾》中的“绘事后素”的解释,郑曰:“绘,画文也。凡绘画先布众色,然后以素分布其间,以成其文,喻美女虽有倩盼美质,亦须礼以成之也。”这就既讲其本义又解释了其喻义,而后者正是一般读者很难理解的地方。

朱熹在注释内容方面也有两样工作是郑玄未曾涉及的,一是他常常在解释完原文之后,借题发挥,阐发义理,这是同他的心理解释方法论相联系的。一方面,朱熹采用的唤醒体验的方法使中国经典解释学走向成熟,丰富了中国经典解释学的方法论体系,但另一方面,由于他的前理解多半是义理的思想,所以他得出的解释往往带着他固有的唯心主义色彩,掺杂了很多主观的成分。朱熹在这方面的例子简直俯拾皆是,如前面的例7,朱熹的解释是:“……然犹不敢自是,而必就有道之人以正其是非,则可谓好学矣。凡言道者,皆谓事物当然之理,人之所共由者也。”在解释完原文的文意之后,此处所引的原注后半部分完全是借题发挥,阐述其理学思想的一个重要范畴“道”的含义。第二,朱熹已具有较强的文体意识,他常常能揭示篇章的内在体制,总结一章的章旨。这些问题是郑玄没有意识到的,因而在这一点上朱熹要胜过郑玄一筹,例如对《述而》中的一句话:子曰:“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。”朱注曰:“……上章已言圣人诲人不倦之意,因并记此,欲学者免于用力以为受教之地也。”这便是在揭示两章之间在编排体制方面的联系。又如对《乡党》中的一章(节):“孔子于乡党,恂恂如也,似不能言者。其在宗庙朝廷,便便言,唯谨尔。”朱熹曰:“……此一节记孔子在乡党、宗庙、朝庭言貌之不同,”这句话即是对本章(节)章旨的总结。

四、结语

以上我们从解释观、解释方法和解释内容三个方面对《论语》郑注和朱注进行了比较。通过比较不难发现郑、朱二人解释《论语》有着各自不同的特色和风格,他们不同的解释观念和解释目的决定了两人不同的解释内容和解释结果,而前者的不同,又是二者所处不同时代的思想背景和学术旨趣的差异造成的。因而,从某种意义上说,中国经典解释学的发展轨迹,就是一部中国学术史在传统语文学领域的生动投影。

张律师感谢您的访问。